Gebäude gelten als stille Zeitzeugen gesellschaftlicher Entwicklungen, doch Alterung, Materialermüdung und veränderte Nutzungen hinterlassen Spuren. Um den Wert eines Bauwerks zu bewahren und Folgeschäden rechtzeitig abzuwenden, rückt die moderne Bauwerksdiagnostik in den Fokus. Dieses Fachgebiet vereint ingenieurtechnisches Know-how mit modernster Messtechnik und liefert fundierte Entscheidungsgrundlagen für Sanierung, Instandsetzung und vorausschauende Planung.

Bauwerksdiagnostik: Ein Technischer Blick hinter die Fassade

Jeder Baukörper verbirgt ein komplexes Geflecht aus tragenden Elementen, Leitungen und Schichten, die das äußere Erscheinungsbild allein nicht preisgibt. Bauwerksdiagnostik dringt in diese Ebenen ein, ohne die Substanz zu beeinträchtigen. Ultraschallimpulse, Radarwellen und Endoskopie erschließen Hohlräume, detektieren Risse und ermitteln Feuchtigkeitsverteilungen.

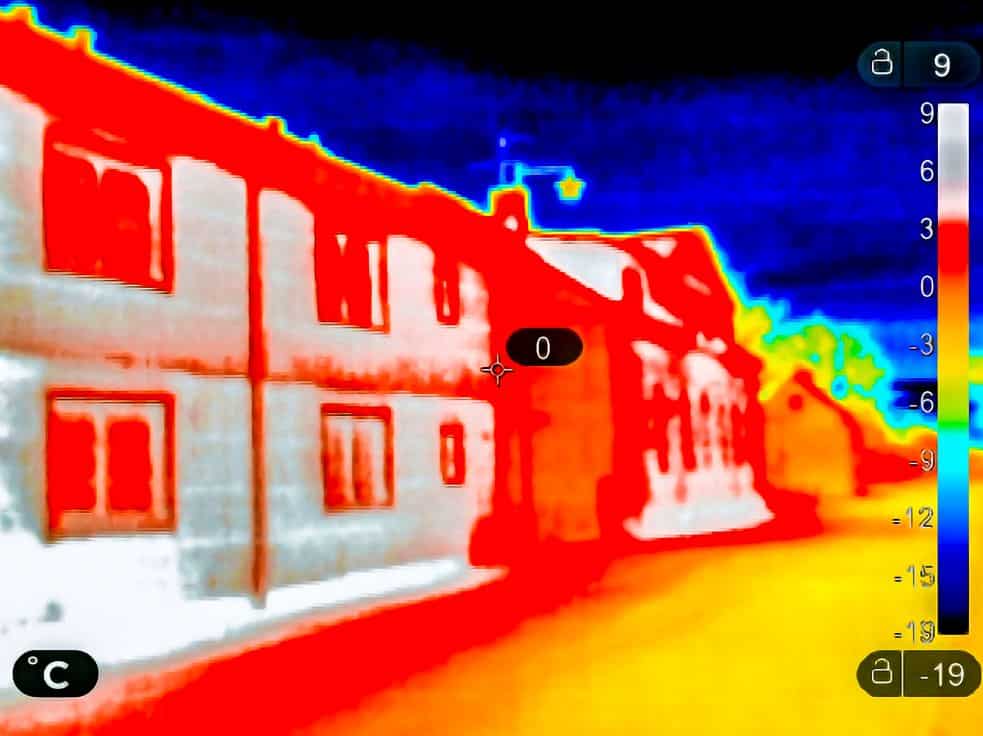

Ergänzend erfasst die Thermografie Temperaturdifferenzen, die auf unzureichende Dämmung oder verdeckte Leckagen hinweisen. Auf Basis dieser Messreihen lässt sich der Zustand von Beton, Mauerwerk und Stahlbewehrung präzise einordnen, während zugleich die Ursache möglicher Schäden identifiziert wird.

Breit gefächertes Instrumentarium für präzise Bauwerksdiagnostik

Bauwerksdiagnostik beinhaltet ein breit gefächertes Instrumentarium, um Bauwerke gesamtheitlich zu beurteilen. Ein Beispiel: Hochauflösende Laserscans generieren dreidimensionale Modelle, deren Punktwolken millimetergenaue Deformationsanalysen gestatten.

Der kombinierte Einsatz von Schallemissionsmessungen und anderen Untersuchungen deckt aktive Korrosionsherde, sprich: Rost, in Stahlbetonbauteilen auf. Für denkmalgeschützte Strukturen sind auch zerstörungsarme Bohrkernentnahmen möglich.

Sie werden begleitet von petrografischen Laboranalysen, mit denen Materialzusammensetzung und Porengefüge bestimmt werden. Dieser Methodenmix sichert belastbare Ergebnisse, gleichgültig, ob es sich um eine historische Natursteinfassade oder ein modernes Sichtbetonbauwerk handelt.

Dateninterpretation als Schlüssel zur richtigen Entscheidung

Messwerte allein sagen noch wenig aus – entscheidend ist, was Fachleute daraus machen. Ingenieure setzen die Daten in Beziehung zu statischen Berechnungen, den Eigenschaften der verwendeten Materialien und geltenden Normen. Dabei kommt ein digitales Zustandsmodell zum Einsatz, das wie ein zentraler Diagnosemonitor funktioniert:

Alle Messergebnisse – z. B. Rissbreiten, Feuchtegehalte oder Verformungen – fließen gebündelt in das Modell ein. Die Software erkennt Muster, zeigt Schwachstellen auf und hilft dabei, notwendige Maßnahmen nach Dringlichkeit zu sortieren. So bekommen Bauherren, Planer und Behörden ein klares Bild über die verbleibende Tragfähigkeit, Sicherheitsreserven und sinnvolle Sanierungsoptionen.

Das ermöglicht es, Schäden frühzeitig zu erkennen – noch bevor sie den Betrieb einschränken oder kostspielige Notmaßnahmen erfordern.

Nachhaltigkeit beginnt mit dem richtigen Zeitpunkt

Bauwerksdiagnostik hilft dabei, Ressourcen zu sparen – indem sie Instandsetzungen gezielter und zum optimalen Zeitpunkt anstößt.

Ein typisches Beispiel ist die Chloridkorrosion in Parkhäusern: Statt gleich ganze Bodenplatten zu erneuern, lässt sich durch die frühzeitige Analyse von Bohrkernen oder Chloridprofilen genau bestimmen, wie weit das Salz eingedrungen ist. Die Sanierung beschränkt sich dann auf die tatsächlich geschädigten Bereiche – das spart Beton, reduziert Lärm und senkt CO₂-Emissionen.

Auch die Gesellschaft profitiert: Wenn Straßen, Brücken oder Bahnhöfe länger zuverlässig funktionieren, bleibt die Infrastruktur leistungsfähig. Bei Neubauten trägt eine begleitende Qualitätsüberwachung ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei – etwa, indem man früh erkennt, ob der Beton gut verdichtet wurde oder ob Feuchtigkeit zum Problem werden könnte.

Digitale Zwillinge verbinden Diagnose mit dem Betrieb

Moderne Bauwerksdiagnostik geht über Momentaufnahmen hinaus – sie arbeitet mit digitalen Zwillingen: einem digitalen Abbild des realen Bauwerks, das sich laufend aktualisiert. Sensoren in der Konstruktion messen beispielsweise Temperatur, Feuchte oder Erschütterungen und übertragen diese Daten automatisch in ein Cloudmodell. Intelligente Algorithmen analysieren die Informationen in Echtzeit und schlagen bei Abweichungen sofort Alarm.

Das macht Wartung planbarer: Anstatt starr nach Kalender zu prüfen, können Eingriffe genau dann erfolgen, wenn der Zustand es tatsächlich erfordert. So lassen sich Kosten, Zeit und Personal gezielter einsetzen.

Gleichzeitig erlaubt das digitale Modell Simulationen – etwa, wie sich eine zusätzliche Nutzung auf das Tragverhalten auswirkt oder wie sich das Gebäude im Klimawandel verhält. Dadurch gewinnen Eigentümer und Planer ein Werkzeug, das aus Erfahrung lernt und zukünftige Entscheidungen absichert.

Ausblick auf langlebige Bauwerke

Die Bauwerksdiagnostik bei KE-Impuls entwickelt sich kontinuierlich weiter, getrieben von sensorischer Miniaturisierung, KI-gestützten Auswertungsroutinen und cloudbasierten Datenplattformen.

Diese Fortschritte transformieren Gebäude in lernfähige Systeme, deren Zustand sich in Echtzeit überwachen lässt. Der Mehrwert liegt auf der Hand: maximale Betriebssicherheit, planbare Instandhaltung und Werterhalt über Generationen. Wer heute auf diagnostische Expertise setzt, legt den Grundstein für eine gebaute Umwelt, die Dauerhaftigkeit mit Wirtschaftlichkeit vereint.

Quellen

- Text: Petrografische Laboranalysen /

- Bilder: © Depositphotos-Bildnummer: 828176722 / Depositphotos / Depositphotos